Comme tous les secteurs de la société, l’agriculture doit opérer sa transition écologique. Pourtant, à côté du frein des lobbys de l’agrobusiness, cette transition pourtant essentielle semble très peu portée par la société dans son ensemble. Affaire de simple inertie ? Nous identifions plutôt trois facteurs qui divisent les citoyen.ne.s et qui n’aident pas à aller dans une même direction : la méfiance et le peu de dialogue entre les habitant.e.s des villes et le monde rural et agricole, la question de la consommation de viande, et enfin la place de la technologie en agriculture. Dépasser ces divisions permettrait-il de nous rassembler pour favoriser pleinement l’agroécologie ?

Introduction

Les nombreux défis climatiques, environnementaux, sociaux et économiques auxquels nos sociétés sont confrontées aujourd’hui nous ont amené.e.s à considérer combien le modèle capitaliste est insoutenable et écocidaire. C’est pourquoi des voix se sont élevées depuis longtemps pour appeler à une transition vers autre chose. Si des amorces de cette transition sont visibles à tous les niveaux dans nos sociétés, il est encore difficile de dire où cela nous emmène exactement.

Nous ne sommes pas en train de gagner la course contre la montre climatique, la biodiversité ne remonte pas la pente abrupte qui l’a fait chuter, et, surtout, nous voyons apparaitre bien des divergences quant aux chemins que doit prendre cette transition. Radicale, modérée ? Etablie par des contraintes ou des incitations ? Secourue par la technologie dite « plus verte » sans quitter le confort occidental ou plutôt par une sobriété choisie amenant à rompre avec la (sur)consommation actuelle ? La foi inébranlable dans le recours aux technologies de pointe serait-elle le nouveau climato-scepticisme ?

Ces divisions apparaissent tant entre les programmes politiques que dans les blocages de méga-bassines en France[1], elles s’invitent aux repas de famille ou dans les choix de consommation que nous faisons au quotidien : pour ceux et celles qui en ont ou qui se donnent les moyens, faut-il acheter une Tesla et des panneaux solaires, ou diminuer ses déplacements et prendre un abonnement aux transports en commun ?

Focus sur l’agriculture

Un secteur en particulier n’échappe pas à cette question du chemin à choisir pour sa grande transition : l’agriculture. Or, il nous apparait que ce secteur, sans doute davantage que tous les autres, est un élément crucial de la transition qu’il faut entreprendre.

Pour plusieurs raisons. Tout d’abord, parce que l’agriculture fait partie du problème et en même temps contient en elle-même des solutions : décarboner, stopper une partie de la pollution et ramener de la biodiversité[2]. Ensuite, parce que l’agriculture est notre moyen de subsistance. N’en déplaise à certains, nous pourrons nous satisfaire d’un monde sans avions, sans tourisme de masse, sans casinos au milieu du désert, sans coupe du monde ou jeux olympiques, mais nous ne pouvons nous passer d’aliments, et donc de ceux et celles qui la produisent. Enfin, à côté du fait que l’agriculture est essentielle et qu’il faut s’assurer qu’elle puisse perdurer, considérons aussi le fait que sécuriser un approvisionnement en nourriture saine est une mesure plutôt raisonnable à prendre lorsqu’on ignore ce que le changement climatique et les crises qui l’accompagnent nous préparent. En d’autres mots, si nous ratons notre transition sociétale et écologique et que nous allons droit dans le mur que certains annoncent, pouvons-nous tenter au moins d’assurer des moyens de survie, dont l’agriculture est un élément essentiel[3] ?

Or, comme dit plus haut, l’agriculture – enfin, une certaine agriculture – peut être source de multiples solutions qui se combinent et se complètent dans un même espace et dans un même temps donné. L’agroécologie, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, et le changement de nos pratiques d’alimentation qui l’accompagnent peuvent dans un seul et même mouvement : diminuer nettement nos émissions de carbone (et d’autres « joyeusetés » comme le méthane et l’azote), augmenter la capture du carbone, lutter contre l’érosion des sols, stopper la pollution par les produits phytosanitaires, ramener de la biodiversité, lutter contre l’écoulement rapide des eaux (et donc des inondations), s’adapter à la sécheresse, diminuer la pollution des perturbateurs endocriniens, le tout en nourrissant le monde et en rémunérant de manière décente les producteurs/trices (à condition que l’on parle bien d’une agroécologie forte et socialement équitable, qui pourrait alors être créatrice d’emplois, ce graal politico-économique).

Avec un tel CV, connaissant l’urgence de la transition à entreprendre, on peut se demander pourquoi l’agroécologie ne trouve pas devant elle la porte grande ouverte au sein de tous les programmes politiques nationaux, régionaux, locaux. Pourquoi n’en parle-t-on pas davantage, pourquoi n’est-elle pas soutenue davantage, pourquoi ne pourrait-elle-même pas être la priorité parmi les priorités de nos plans climats si peu ambitieux ?

En lieu et place, nous sommes plutôt confrontés à une récupération du terme par des grands groupes de l’agrobusiness, vendeurs de produits phytosanitaires, qui n’hésitent pas à parler de dialogue avec l’environnement dans de grandes messes telles que le Forum pour le futur de l’agriculture.

Nous percevons bien que le futur de l’agriculture n’est pas voulu de la même façon par tout le monde. Mais notre propos n’est pas ici de mettre en évidence le travail intensif des lobbys qui défendent leurs intérêts dans les coulisses du pouvoir même si cela consiste in fine à grignoter la planète. Ce problème est énorme et bloque certainement des avancées comme on le peut constater régulièrement lorsqu’on suit par exemple la politique européenne[4].

Si, avec espoir, nous partons de l’idée qu’une opinion publique solide peut en venir à bout des intérêts financiers de ces grandes entreprises, compte tenu des multiples bienfaits de l’agroécologie, pourquoi n’est-il pas possible de voir apparaitre un tel consensus au sein de la population ? Sachant les difficultés auxquelles font face le monde agricole aujourd’hui, et l’œuvre de sensibilisation des consommateurs/trices au bio, au local, à la santé par l’alimentation, aux problèmes de pollution, pourquoi n’arrivons-nous pas davantage à nous rassembler pour commencer la transition de notre société en premier lieu par celle de l’agriculture, sans casse sociale et sans empoignade ?

Ce qui nous divise

Sans prétendre à l’exhaustivité, nous proposons ici de mettre en lumière trois éléments qui nous divisent. En laissant donc de côté les puissants lobbys, ces éléments sont entendus comme des divisions au sein de la population composée de « simples » citoyen.ne.s consommateurs/trices et producteurs/trices (on est de toute façon l’un ou les deux).

Ces trois éléments sont :

- le dialogue peu évident entre consommateurs/trices et producteurs/trices, ou plutôt urbains et ruraux, voire « bobo » et paysan.ne.s. Une division qui en cache une autre, celle qui existe au sein du monde agricole aux multiples facettes ;

- la question épineuse de la consommation de viande (et donc de sa production) ;

- la place à donner à la technologie dans l’agriculture en transition (où il sera question d’hi-techs et low-techs), reflet d’une division plus large dans tous les secteurs de la société. Vers quel genre de progrès souhaitons-nous aller ?

Cela dit, précisons que l’auteur de ces lignes n’est pas issu du monde agricole, même si de sa fenêtre il entend les vaches de la ferme voisine. Les réflexions qui suivent proviennent d’une dizaine d’années de travail (au sein d’Oxfam-Magasins du monde) consacrées notamment à sensibiliser les jeunes aux enjeux des inégalités, de la disparition de l’agriculture familiale et paysanne, à la famine et à la surconsommation. Des réflexions nourries également par les différentes campagnes menées par Oxfam-Magasins du monde autour des questions agricoles et d’alimentation durable, en partenariat avec d’autres ONGs, la rencontre avec le public, avec des maraicher.e.s, agriculteurs/trices et les témoignages qui en sont issus. Le tout complété par des rencontres, lectures, conférences…

Un dialogue à renouer

Même dans un petit pays comme la Belgique où l’on peut d’où que l’on vienne rejoindre la capitale en moins de deux heures trente, nous retrouverons cette césure entre les urbains et les ruraux. Entre ceux et celles qui vivent aux rythmes des saisons, de la météo, des multiples aléas que réservent la nature, les pieds sur la terre, la tête au grand air, d’une part, et celles et ceux qui semblent totalement hors-sols, limités seulement par leur porte-monnaie devant l’abondance de l’offre des supermarchés, ayant des boulots de bureau ou de service, d’autre part. Le trait semble un peu forcé mais l’est-il finalement tant que cela ?

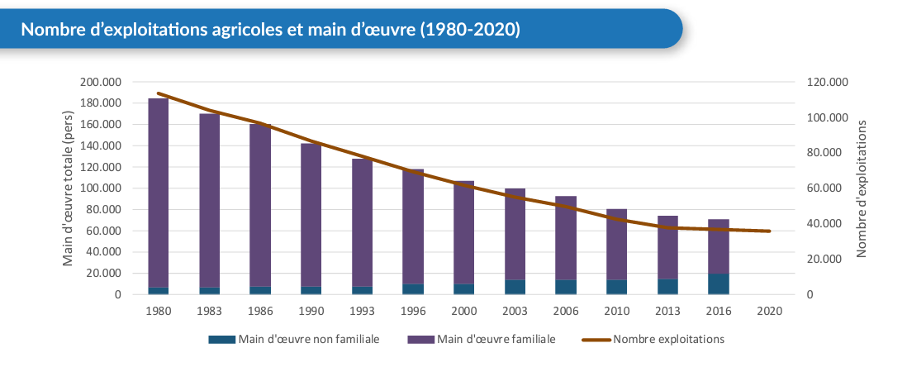

Là où la césure se fait la plus nette, c’est dans le métier que nous exerçons, proche ou non de la terre et de la nature. Se promener dans la forêt le dimanche ne peut pas se comparer à l’exercice d’une activité d’élevage, par exemple. Alors, qu’il y a à peine un peu plus d’un siècle, la majorité de la population exerçait en tout ou en partie[5] une activité paysanne, aujourd’hui le nombre de personnes travaillant directement dans l’agriculture est réduit à peau de chagrin. « En 2020, l’agriculture wallonne représente 2 % de la population active tous secteurs économiques confondus »[6]. En 2021, selon d’autres données, c’est environ 1% des emplois en Belgique qui se situent dans le secteur agricole[7].

Dès lors, entre les agriculteurs/trices et les « autres », l’on peut s’attendre à ce que le dialogue ne soit guère aisé. Au-delà des anecdotes comme ces chartes proposées par certaines communes pour rappeler entre autres aux néo-ruraux[8] qu’un coq qui chante est une composante normale de la vie à la campagne, le problème est à l’évidence plus profond.

Sans mauvais jeu de mot, les agriculteurs/trices en ont gros sur la patate. Ils/elles sont en effet au centre d’injonctions multiples de l’ensemble de la société : produire plus, se moderniser, rester à flot, remplir des tonnes de paperasse, s’agrandir pour être plus rentable, se diversifier, mais également moins polluer, respecter la terre, le bien-être animal, ne pas épandre ou faucher à telle date ou en telle quantité, replanter des haies, passer en bio, arrêter le labour, trouver d’autres techniques, voire dans l’esprit de quelques un.e.s revenir vers une mythique nature vierge de tous les méfaits de l’humain…

Dans l’autre sens, ils et elles n’ont pas toujours l’air de s’imaginer peser un poids quelconque dans la balance sociétale. Il nous arrive alors d’être témoin d’un paradoxe face à quelqu’un qui parlera avec passion de son métier, mais qui en même temps estime que tout ça « n’intéresse personne que voulez-vous ! ».

Nous avons souvent été le témoin de ce ras-le-bol lors de discussion formelles ou informelles. Cela peut apparaitre même lors de rencontres rassemblant des personnes acquises à la cause paysanne, à la nécessité d’une transition agroécologique. Même là, des personnes issues du monde agricole témoigneront de leur agacement, de leur tristesse, voir d’un sentiment d’avoir été blessé par des jugements hâtifs, peu informés des réalités, voire prétentieux des bobos urbains qui aiment étendre leur savoir et « agroplainer »[9] autour d’eux.

De ces échanges émerge le sentiment d’une réelle blessure envers un légitime amour-propre du métier exercé. A l’heure des « bullshits jobs », le sens du métier de ceux et celles qui nourrissent le monde est pourtant très fort. N’est-ce pas un essentiel ? La remise en question de celui-ci par des non-initiés est d’autant plus insupportable.

Nous avons pu constater que cette réalité était plutôt peu connue des urbains, bobos ou autres, même pour celles et ceux qui sont bien conscient.e.s des difficultés économiques du métier.

Parfois, entendre ces jugements est aussi le lot de celles et ceux qui tentent de faire mieux que le système dominant au moyen d’alternatives qui pour d’autres ne seront jamais assez proches d’un idéal à atteindre : « c’est bien ton maraichage bio, mais pourquoi as-tu retourné la terre pour préparer ton terrain, tu connais les TSL (techniques sans labour) ? », « c’est bien des poulets bio, mais on pourrait vivre sans tuer des animaux », « c’est bien de vendre en direct des légumes de saison à la ferme, mais il n’y a pas beaucoup de choix », « c’est bien de vendre au prix juste ou équitable mais ça fait quand même cher »…

Dans notre grande transition sociétale, il serait essentiel que nous arrivions à « faire ensemble », surtout lorsque nous sommes entre gens de « bonne volonté » (qui n’est pas un si petit groupe social heureusement). Mais à l’heure où nous menons au sein d’Oxfam-Magasins du monde une campagne sur l’agroécologie, cette question nous met constamment au défi : comment sensibiliser, rappeler la nécessité d’aller vers plus d’agroécologie, moins de pollution, sans donner à penser que nous sommes des donneurs de leçon ? Comment avancer main dans la main, agriculteurs/trices dans la ronde, pour que nous nous épaulions dans les efforts à faire sans que chacun et chacune se sente systématiquement attaqué.e sur sa pratique de production et de consommation insuffisamment écologique ?

Une division qui en cache une autre

Un élément à ajouter dans ce portait des rapports entre agriculteurs/trices et la société, est que le monde agricole est aujourd’hui lui-même divisé. Ainsi bien souvent, il faut admettre que des critiques pouvant être faites à l’agriculture industrielle, est d’abord une critique qu’une certaine agriculture (paysanne, familiale, engagée, bio, en résistance, agroécologique…) fait à l’encontre de tout le système de l’agrobusiness.

Depuis la mal-nommée « révolution verte » prenant son essor après la seconde guerre mondiale, où toute la société a lancé la grande machine de la modernisation de l’agriculture, les pratiques agricoles ont eu à choisir entre deux grandes voies : rester paysanne ou se moderniser et devenir l’agriculture industrielle que nous connaissons aujourd’hui.

Ceci est évidemment une simplification car entre l’agriculteur/trice aujourd’hui fonctionnant avec traction animale et l’exploitation de centaines d’hectares, avec grandes machines, drones et semences OGM, il existe tout une panoplie de fermes familiales utilisant une grande diversité de machines, de techniques agricoles assistées d’intrants, etc.

Mais subsistent néanmoins, aux Nords comme aux Suds de la planète, ces deux tendances paysanne et industrielle qui dessinent une agriculture vécue bien différemment par celles et ceux qui la font et vécue aussi bien différemment par l’environnement qui les porte.

Ainsi, aujourd’hui, il n’existe pas un métier d’agriculteur/trices mais des métiers aux réalités fort différentes.

Devant un tel panorama, il est sans doute un peu facile d’idéaliser l’agriculture paysanne et de diaboliser le gérant d’exploitation agricole. A y regarder de plus près d’ailleurs, les choses ne sont pas si simples. Des fermes familiales ne se reconnaissent pas du tout dans l’agro-industrie, ayant développé une série de pratiques différentes, mais pas comme le voisin qui gère son immense exploitation et qui ne s’assied même plus sur un tracteur. D’autres estimeront qu’ils sont bien à placer dans cette catégorie tant qu’ils utilisent encore des phytos ou le labour profond, et qu’il est grand temps d’accélérer leur transition.

Si l’objectif est de réunir, il faut admettre qu’à vouloir être trop rassembleur, on finit par des discours creux qui ne changent rien à l’état des choses. Il nous reste alors à tenter d’expliquer que se positionner et défendre une certaine agriculture plutôt qu’une autre, est très différent d’une position qui consiste à blâmer ou encenser les gens qui la font.

Même si, le quidam ne souhaite pas prendre parti, force est de constater que le monde agricole vit déjà en interne ses divisions, et quelques fois, assez violemment.

Aujourd’hui et depuis longtemps, entre les organisations représentatives ou en soutien à l’agriculture paysanne et les grands syndicats agricoles conventionnels, le dialogue est bien difficile, pour ne pas dire conflictuel. Récemment, lors des différentes manifestations et blocages en France sous la bannière du mouvement « Les Soulèvements de la terre », l’on a pu aussi assister à des scènes d’agriculteurs crachant sur d’autres agriculteurs anti-bassines[10].

Ce sont deux modèles d’agriculture qui s’affrontent, et dans cet affrontement le reste de la société prend parti. En France, l’Etat choisit clairement son camp. On peut le constater jusque dans le traitement fort différencié qu’il réserve à la répression (ou non) des manifestations[11] selon qu’elles viennent de mouvements comme les Soulèvements de la Terre ou qu’elles viennent du gros syndicat FNSEA qui a lui manifesté contre l’interdiction des pesticides et pour les méga-bassines et qui a derrière lui un historique impressionnant de manifestations musclées.

Pourtant, nous vivons en même temps ce paradoxe qui veut que malgré un monde agricole divisé, l’agriculture industrielle ne fait pas automatiquement de ceux et celles qui la pratiquent des gagnants du système, bien au contraire. Ceux-là iront aussi manifester contre l’Etat, contre l’Europe, contre les régulations qui s’accumulent et parfois… contre leurs collègues pratiquant l’agroécologie.

C’est évidemment la chance à saisir pour ces tenants d’un autre système, montrer à leurs collègues que le modèle industriel n’aura au final que des inconvénients majeurs, qu’il n’est pas particulièrement rentable pour les producteurs/trices en bout de chaine, qu’il est d’autant moins soutenable dans un climat qui se réchauffe et qu’il serait temps d’en bâtir un autre en prenant soin de ne laisser aucun.e agriculteur/trice au bord du chemin.

Mais comment garder tout le monde à bord ? Aujourd’hui, bon nombre d’agriculteurs et agricultrices seraient tout prêts à « passer en bio », à revoir certaines pratiques, à tenter l’aventure quitte à être secoués dans leurs fondements. Or, les verrous à la transition sont nombreux[12] et trop souvent, on pointe les mentalités à faire évoluer, alors qu’au cœur de la difficulté à changer se trouve la rémunération : « qu’on me paye pour mon travail ! ». Sachant que derrière cette rémunération, il y a aussi les emprunts et investissements qui ont été entrepris.

Si demain, sur d’autres bases que la précédente révolution verte, avec d’autres modèles comme celui de l’agroécologie, la société se décide à accompagner le secteur agricole dans une transition qui se vivrait sans heurts parce que rémunératrice, ne pourrions-nous pas d’un même mouvement stopper l’hémorragie du secteur agricole, revaloriser un métier, créer de l’emploi tout en modifiant la manière de produire pour qu’elle soit réellement durable ?

Source : Statbel – Chiffres clés de l’agriculture – 2021 – SPF économie

La question qui « vache » : avec ou sans steak ?

L’idée d’une transition agricole juste, permettant une juste rémunération pour les producteurs/trices, réapparait dans la question de la consommation de viande.

Si nous brossons un rapide panorama (quelque peu caricatural) des consommateurs/trices que nous sommes en Belgique ou en Europe, nous pourrions dire qu’il y a :

- les végan (et avec des nuances les végétaliens) qui ne consomment pas de viandes ni de produits animaux (lait, œufs, cuir, miel, fourrure, laine…) afin de refuser toute exploitation de l’humain sur l’animal.

- les végétariens qui ne mangent pas de produits issus de l’abattage (pêche inclue) des animaux.

- les « flexitariens », terme plus récent pour désigner ceux et celles qui ont réduit leur consommation de viande sans toutefois s’interdire totalement d’en manger.

- les « mangeurs/euses de viande » qui sont donc omnivores. Parmi ce groupe, il faudrait encore distinguer les personnes qui portent attention à l’origine et aux conditions de productions de ce qu’ils achètent, et les autres qui ne s’en préoccupent pas.

Ces dernières années, avec la montée des mouvements végans, et l’accroissement du nombre de personnes végétariennes, l’on a pu voir dans la société, à côté des signes évidents comme l’offre de plats végétariens dans les magasins et les restaurants, apparaitre une réponse des éleveurs et éleveuses en vue de mieux défendre leur métier.

Ainsi parmi les discours difficiles à recevoir provenant des urbains évoqués dans la première partie de la présente analyse, nous pouvons pointer particulièrement la question de la viande qui devient une pierre d’achoppement si l’on souhaite rassembler.

D’un côté, nous entendrons parler de cruauté ou de respect envers l’animal comme être sensible à part entière. Nous entendrons aussi que pour des motifs de santé publique, il faut diminuer la consommation de viande et manger davantage de fruits et légumes. Et enfin, il sera aussi question de l’empreinte carbone énorme de la viande (rouge en particulier), de son coût en ressources, eau et surfaces agricoles nécessaires pour nourrir le bétail.

De l’autre, les éleveurs/euses mettent en avant le bien-être animal pendant que celui-ci est élevé, le rôle de l’élevage dans la préservation des paysages, ou encore la place importante des protéines animales dans le régime alimentaire. Concernant le climat, ils/elles rappelleront le rôle des prairies dans la fixation du carbone dans les sols et montreront que les fermes fonctionnent depuis longtemps en économie circulaire en ne gaspillant pas les ressources : « Les co-produits, tels que la paille, les drèches, les résidus de betterave, ou encore de colza, sont particulièrement bien valorisés dans l’alimentation animale et en particulier celle des ruminants »[13]. Et enfin, l’utilisation de la paille-fumier permet de compenser une diminution des fertilisants chimiques, l’élevage est alors vu comme une partie de la solution lorsqu’il s’agit de se passer de ces intrants.

Sans surprise, l’on ne sortira pas de l’opposition en nous arrêtant à la question morale mise en avant par le mouvement végan qui interroge la mise à mort de l’animal, ou l’exploitation de celui-ci par l’homme même si celle-ci se ferait avec un maximum de bien-être. Si une société décide qu’il faut totalement arrêter l’élevage, il n’y a pas ici de place pour un choix nuancé ou flexitarien.

Nous nous permettons de ne pas entrer plus loin dans ce débat pourtant passionnant tant il soulève de questions sur la condition humaine et animale. Nous voudrions plutôt explorer le discours qui consiste à proposer de manger moins de viande (pour la planète), donc de diminuer la quantité des animaux d’élevage et la crainte que cela suscite chez celles et ceux qui en font leur profession.

Manger moins de viande, fatalement diminuer sa production, peut-il se faire pour le climat et la biodiversité sans que notre alimentation et notre santé n’en soit particulièrement affectées (que du contraire). Cela doit-il automatiquement se faire au détriment de l’éleveur/euse ?

Oxfam-Magasins du monde avait en 2007 lancé une campagne dont le slogan était « consommer moins et mieux ». Par « mieux », il ne fallait pas spécialement entendre que l’on visait la qualité (encore que cela puisse), mais bien la rémunération décente et les conditions de travail. L’un et l’autre allaient de pair : diminuer notre surconsommation d’objets en tous genre, s’intéresser aux conditions de travail à l’origine de ce qu’on achète et faire des choix de consommation plus éthiques ; accepter d’acheter moins, et de payer parfois plus cher au bénéfice d’une juste rémunération du producteur.

Voilà, selon nous, dans le débat sur la viande, le message à proposer aux consommateurs/trices, la voie à suivre permettant à la fois de poursuivre nos objectifs climatiques et de compenser une diminution de la production par un prix rémunérateur qui pourrait à nouveau rendre possible et rentable le développement de petites exploitations n’ayant pas besoin d’une course à l’agrandissement.

Aujourd’hui, lorsqu’on dit « pour la planète, il faut manger moins de viande », les éleveurs/euses entendent « la viande fait du mal à la planète », « nous sommes vus comme de vulgaires pollueurs ». Dans ce cas, comment ne pas comprendre leur exaspération ?

Peut-on dès lors se rassembler en précisant notre direction : « Il faut globalement manger moins de viande, mais il faut plus de viande issue de l’agroécologie, plus de revenus pour celles et ceux qui la produisent, et plus de fermes à taille humaine pratiquant une agroécologie où l’élevage a sa place ».

Est-ce que diminuer son cheptel modifie fondamentalement le métier d’éleveur/euse ? Si la rémunération est meilleure ? Si les pratiques agroécologiques lui permettent une empreinte carbone diminuée voire neutre ? Si l’on peut rappeler à la société le rôle que joue l’animal dans la ferme, dans la biodiversité, dans l’apport en engrais, dans les paysages ? Rappelons qu’en Wallonie, la moitié de l’empreinte climatique de l’élevage est liée au soja importé[14]. Ce n’est pas nécessairement la viande en soi qui pose un problème climatique, c’est la manière dont elle est produite et sa surconsommation.

De plus, sachant qu’aujourd’hui, par exemple, en Wallonie deux porcs sur trois sont destinés à l’exportation, il y a de la marge pour décider de diminuer la production de viande sans que cela ne mette en péril une autosuffisance alimentaire locale.

Par ailleurs, accepter de produire moins est en réalité une nécessité écologique au-delà de l’élevage. On retrouve cette nécessité aussi dans le cas de l’agroécologie et l’agriculture biologique, il faut pouvoir accepter des rendements en partie moindre (20 à 25 %)[15]. Cela ne signifie pas d’emblée de mauvais rendements, ou le spectre de la famine. 90% de la production de légumes en Wallonie sont exportées.

Mais pour permettre que cette transition écologique de l’agriculture se réalise, nous sommes convaincus qu’il ne faut pas commencer par l’imposer par des règlementations, par des formations ou des campagnes de sensibilisation pour changer les mentalités. Le premier pas, avant tous les autres est un meilleur revenu. Même pour ceux et celles qui ne font pas encore du bio, diront certains ? Oui, d’abord de l’oxygène, d’abord de quoi respirer avant les contraintes[16]. Les pouvoirs publics devraient oser davantage dans cette voie, le régime des aides à l’agriculture bio n’étant d’ailleurs pas suffisant.

Osons ici avancer que si ces aides ne sont pas suffisantes, c’est que la volonté politique de créer une agroécologie rentable reste timide, non assumée. Tel un investisseur frileux qui ne croit qu’à moitié à ce qu’on lui propose et qui décide de ne pas y mettre toutes ces billes. Il faudrait comparer cet investissement de l’Etat à celui de la révolution verte, où l’Europe est allée « comme un seul homme » dans une même direction (n’était-ce pas la voie du progrès ?). Aujourd’hui, la société est divisée dans la voie à privilégier. Le résultat des courses est que l’on fait un peu de tout, on ménage la chèvre et le chou. Et l’agriculture galère quelle que soit sa forme.

Cette hésitation dans la voie à suivre, elle se ressent également lorsqu’il s’agit aujourd’hui de confier ou non notre transition écologique aux dernières technologies de pointe.

Technologie, quand tu nous tiens

Ce troisième facteur qui nous divise est celui qui se dessine dans toute la société depuis quelques années quant à la foi que nous mettons ou non dans les technologies pour sortir l’humanité du mauvais pas.

Précisons les contours de la question, avant d’observer plus particulièrement comment ce débat se traduit également dans le secteur de l’agriculture.

Depuis que la nécessité d’une transition écologique est devenue incontournable, de nouvelles voies ne cessent d’être promues par des penseur/euses, scientifiques, politiques et autres personnalités de tous bords.

Pour à nouveau caricaturer les positions, il y a les tenant.e.s de la décroissance, partisan.ne.s d’une sobriété choisie et assumée pour limiter notre impact au maximum sur la nature et le climat. Il y a une autre frange qui propose de conserver le plus possible le confort socio-économique actuel (tout relatif selon votre place dans la société) en s’en remettant à la créativité humaine, les technologies, les substitutions, l’efficacité énergétique, le découplage et peut-être un peu de sobriété aux entournures, encore que.

Vu de l’autre bord, on a soit affaire à « un retour à la bougie ou à l‘âge de pierre », un suicide sociétal, une société de mormons idéalistes. Soit de l’autre, à un déni total face à l’urgence climatique, un délire technosolutionniste, une société de quelques privilégiés prétendument dématérialisée et virtuelle pendant que rien n’empêche en réalité la planète de se dégrader.

Deux visions du futur qui s’affrontent

Nous disions en introduction que la foi envers les (futures) technologies de pointe pourrait être le nouveau climato-scepticisme. Ce que nous entendons par là c’est qu’après des décennies à tenter de convaincre la quasi-entièreté de la société que le changement climatique d’origine humaine est une réalité, aujourd’hui, l’opposition s’est déplacée sur ce qu’il y a de lieu de faire par rapport à cela.

Derrière un discours superficiel et de bon aloi consistant à faire plus attention à l’environnement dans notre quotidien et nos politiques, se cachent une fracture grandissante entre des modèles de société désirables qui s’opposent quasiment en tous points.

Cette fracture est particulièrement bien illustrée en France entre ceux et celles qui prônent la décroissance et ceux et celles pour qui cela reste un mot inaudible.

Comprenons également que pour les décroissant.e.s, aller vers une société nettement plus sobre peut être un choix sociétal ou être subie, mais est de toute façon inévitable en raison du climat, de la pollution, de la raréfaction des ressources. Tandis que pour les partisans d’une croissance verte (appelons-les ainsi), il est totalement impensable de sacrifier nos acquis, le progrès, la technique (et donc la consommation de celle-ci). Difficile de percevoir un rapprochement possible entre ces deux vues sur le monde.

Ne souhaitant pas faussement paraitre neutre dans ce débat, l’auteur se place plutôt dans le camp des décroissants.

Mais qu’en est-il de ces promesses technologiques dans le monde agricole ?

Si les technologies, nos ordis, nos smartphones, sont une réalité tangible pour tout un chacun et chacune, les machines qui aujourd’hui sont proposées au monde agricole sont assez peu connues du grand public. Souvent, on garde intacte l’image du tracteur et de la moissonneuse et on en reste là.

Or avec les développements de l’informatique et compte tenu des enjeux financiers, l’industrie a été prolifique en nouvelles conceptions, et l’on voit émerger des fermes «4.0.» tout bonnement hallucinantes qui transforment complètement les métiers.

Machine à traire qui va chercher automatiquement le pis de la vache tout en distillant de la nourriture, robot qui récolte simultanément plusieurs rangées de fraises, robot qui se promène entre les semis pour brûler avec précision les mauvaises herbes, robot qui imite l’action des canards dans les rizières, robot qui gère entièrement des mini-potager, machine à aspirer les insectes, tracteurs autonomes, nettoyeurs de lisier,… Quelques vidéos vantant ces machines plus tard, les uns trouveront ces petites révolutions incroyables, les autres, hagards, se demanderont comment peut-on en arriver là.

Jusqu’il y a peu, le travail agricole demandant un tas de manipulations précises restait l’apanage de l’humain. En d’autres mots, il fallait toujours quelqu’un pour conduire le tracteur ou l’animal. C’est de moins en moins vrais aujourd’hui compte tenu de l’intelligence artificielle, la précision des capteurs et la puissance informatique. Toutes ces machines nous vendent une agriculture sans agriculteurs/trices.

Est-ce à dire que nous devons choisir entre renoncer aux technologies ou y placer tous nos espoirs ? Il y a tout de même une autre voie qui nous montre aussi que choisir la décroissance, la sobriété même radicale, ne signifie pas renoncer à l’inventivité humaine (cela n’a jamais été le cas). Cette voie est notamment explorée par la philosophie des low-techs.

Les low-techs, une autre vision de la technologie

Différentes définitions et critères existent pour définir ce que sont les low-techs. Retenons d’abord qu’il s’agit de concevoir des technologies avec des principes, une philosophie différente. On ne refuse pas le progrès technologique en soi, on l’étudie, on en envisage différentes options pour en définitive orienter celui-ci vers ce qui nous parait le plus approprié compte tenu notamment d’une réelle durabilité, d’une réelle utilité, d’une accessibilité…

On y retrouvera donc des machines et outils qui ne sont pas gourmand en énergie, qui utilise une énergie renouvelable, des machines que l’on peut réparer ou construire soi-même et faire durer dans le temps, des machines à l’utilisation adaptée au contexte, au milieu comme le démontrent, entre autres, l’atelier paysan en France (une référence en matière de low-techs agricoles : www.latelierpaysan.org/) ou la fabriek paysanne belge (www.fabriekpaysanne.org/).

Evoquer les low-tech et surtout les principes qui sous-tendent une réflexion critique par rapport aux mirifiques machines que l’on nous vend à qui mieux-mieux, c’est faire comprendre au camp d’en face qu’il n’a jamais été et qu’il ne sera jamais question d’un retour à l’âge de pierre[17]. Ce qui pose problème n’est pas la technologie comme science et connaissances, ou le progrès technologique. Ce qui pose problème c’est son carburant et les ressources utilisées pour sa construction, c’est son usage et c’est aussi une question d’échelle (quelques voitures ne posent aucun souci à l’échelle planétaire, un parc automobile d’un 1,5 milliard de véhicule, c’est sans conteste problématique).

Et l’agriculture alors ? Avant que ne déboulent gros tracteurs, OGM et phytos, était-elle le lot d’une paysannerie obscurantiste ? Tout indique le contraire. Simplement, avec ce qu’était le « donné », la nature, les bêtes, un savoir-faire artisanal riche et un paquet de connaissances accumulées, l’on avait mis au point des techniques agricoles dont certaines sont redécouvertes et qui constituent aujourd’hui une bonne partie de l’agroécologie. Agroécologie qui peut être considérée comme une low-technologie particulièrement intéressante à développer puisque s’appuyant sur la nature elle-même pour produire notre nourriture, besoin de base.

Allons plus loin, aidés par le concept de souveraineté technologique[18] et par la philosophie des low-techs pour décrire ce que pourrait constituer une agroécologie souveraine et contemporaine qui s’en nourrisse.

Tout d’abord, comme pour sa parente directe l’agriculture paysanne d’avant la révolution industrielle, l’agroécologie nous invite à un changement de regard. Elle est une technologie en soi, elle requiert toute l’intelligence, l’ingénierie humaine pour fonctionner. Travailler avec la nature, ce n’est pas laisser faire le hasard, c’est connaitre son climat, son terrain, son sol, ses champs, ses animaux, les interactions entre tous ces éléments et donc concevoir le travail et l’aménager les lieux en conséquence.

Or, il n’y a lieu que de garantir l’accès à la terre, à un revenu décent et au savoir partagé, pour que de fait, la technologie agroécologique rende celui ou celle qui l’utilise souverain.e dans son métier. En effet, la nature a toujours (jusque très récemment avec la folie de breveter le vivant) été une « open source » reproductible sans licence.

Mais quid tout de même des machines pour aider à la tâche agricole ? L’agroécologie ne se résume pas à un jardin potager en permaculture où seule la main humaine et quelques outils pourraient suffire ?

D’abord, ne blessons personne, il y a moyen de faire beaucoup avec la permaculture et quelques outils : fruits et légumes, plantes de toutes sortes. Mais qu’en-est-il des plus grandes fermes, des céréales, des élevages… ?

Pouvons-nous commencer par ouvrir le champ des possibles en admettant que la réponse à cette question peut être très personnelle pour chaque agriculteur/trice, en fonction de son « donné » ?

Pouvons-nous ensuite admettre également que parmi l’armada de technologies agricoles qui existe aujourd’hui, il est certains qu’on pourrait et devrait se passer d’une partie, qu’une autre partie permet tout de même des services essentiels et une diminution de la pénibilité.

Que pour avoir la sagesse de distinguer entre les deux, il y aura lieu de se parler, de rester ouvert à ce que l’autre a expérimenté avant soi, aux solutions que les uns et les autres ont pu mettre en place.

Avec en tête les balises suivantes, sans pour autant les figer dans le marbre :

- Diminuer la dépendance énergétique et la pollution

- Avoir des outils qui peuvent se remplacer, se réparer, se modifier sans énormes coûts

- Avoir un fonctionnement dans lequel la machine n’est pas complètement indispensable afin de pouvoir faire sans si elle ne fonctionne plus

- Tenter d’enrayer l’escalade technologique (un outil en appelle un autre qui en appelle un autre).

- Si la fonction d’un outil peut être remplacé par un élément naturel ou par un travail humain rémunérateur, se poser la question de son remplacement.

Mais il reste un facteur essentiel pour pouvoir permettre cela sans s’épuiser à la vertu écologique, c’est à la société et aux pouvoir publics d’envoyer le signal qu’elle assume cette agriculture qui ne cherche plus uniquement à produire mais bien un équilibre. Le signal doit être à la fois dans un changement d’alimentation, un revenu décent et une valorisation des autres bienfaits pour la société de l’agriculture (pour les paysages, la biodiversité, l’emploi…). Le premier pays qui saura dépasser le stade « d’aides à l’agriculture bio » pour donner une nouvelle place à l’agriculture pleinement libéré d’un productivisme non rémunérateur, et qui le fera sereinement en laissant les paysan.ne.s déterminer avec quelle technologie ils créeront leur agroécologie, sera le premier pays à être véritablement en transition. Nous ne pensons pas que les habitants d’un tel pays mourront de faim.

Simon Laffineur

Notes

[1] https://www.rtbf.be/article/que-sont-ces-mega-bassines-qui-soulevent-la-contestation-en-france-de-tels-projets-sont-ils-prevus-en-belgique-11177448 (juin 2023)

[2] Pour ne citer que ces deux grands axes de la transition, il y a plein d’autres limites planétaires concernées par l’agriculture : utilisation de l’eau douce, cycle de l’azote et du phosphore, pollution chimique, occupation des sols…

[3] Le mot du vocabulaire survivaliste est employé ici à dessein dans l’idée qu’une société envisage toutes les options qui s’offre à elle dans le futur. La politique, l’art de prévoir.

[4] Un bilan de la politique européenne en matière de pesticides : https://www.sosfaim.be/europe-vers-une-agriculture-sans-pesticides/ (mai 2023)

[5] Il y a cependant de quoi lire sur la difficulté d’établir des chiffres exacts à travers les décennies, et mentionnons ici au passage que les activités relevant aujourd’hui de différentes métiers n’étaient pas nécessairement divisées comme telles, il y avait des paysans-artisans,…

[6] https://etat-agriculture.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAW-A_II_b_2.html (mai 2023)

[7] https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS

[8] https://www.grez-doiceau.be/ma-commune/autres-services-1/pcdr/pcdr-2012-2022/projets-en-cours/diversification-agricole/charte-de-la-ruralite-et-de-la-convivialite

[9] Néologisme totalement assumé, variante du « mansplaining ». Agroplainer, en anglais « to agroplain » : expliquer à quelqu’un issu du monde agricole comment faire son métier alors qu’on n’y connait soi-même pas grand-chose.

[10] https://www.youtube.com/watch?v=Zb1jFMR1d1A

[11] https://reporterre.net/L-etonnant-laxisme-de-l-Etat-face-a-la-colere-des-agro-industriels (mai 2023)

[12] Etude de Patrick, les verrous…

[13] https://www.fwa.be/edito/elevage-et-climat-les-paradoxes (mai 2023)

[14] https://www.youtube.com/watch?v=Rtd13poe9CQ&t=308s Philippe Baret – L’agriculture en Wallonie sert elle à nourrir les Wallons ? 6’03’’ (mai 2023)

[15] https://www.youtube.com/watch?v=Rtd13poe9CQ&t=308s Philippe Baret – L’agriculture en Wallonie sert elle à nourrir les Wallons ? 11’58’’ (mai 2023)

[16] Cette réponse est très personnelle et n’engage que son auteur qui paraitra trop idéaliste pour certain.e.s. Elle touche à la manière dont un Etat s’adresse à ses citoyen.ne.s lorsqu’il est question de s’astreindre à un effort collectif pour opérer du changement, la confiance qui est faite ou non. La crise du Covid a mis en évidence combien cette question est épineuse.

[17] Encore qu’il serait dommage au vu des crises actuelles de s’interdire d’explorer toutes les options, ne serait-ce que par curiosité intellectuelle, et d’arrêter de brandir à tout crin une menace de retour à l’âge de pierre qui d’une part ne signifie pas grand-chose tant qu’on n’a pas dessiné plus précisément les contours de ce que serait une société ultrasobre ou zéro carbone ou autre… Ajoutons également que c’est un jugement méprisant envers les populations qui aujourd’hui dans le monde vivent avec très peu de « technologie » (moderne) ou de machines à leur disposition, qui de fait participent peu à l’empreinte humaine climatique, et qui méritent d’être considérés comme membres à part entière de la société humaine au même titre que l’occidental moyen.

[18] Pour découvrir le concept de souveraineté technologie : https://www.latelierpaysan.org/Plaidoyer-souverainete-technologique-des-paysans