Résumé de l’analyse

Cette analyse questionne les liens entre la fast fashion et l’industrie de la seconde main. La fast fashion produit toujours plus, elle tend désormais à inonder le marché de la seconde main qui se trouve saturé avec des vêtements de mauvaise qualité et difficilement recyclables. Les plateformes telles que Vinted, Depop, Vestiaire Collective, captent les meilleures pièces, affaiblissant le don solidaire. L’économie circulaire s’industrialise, mais finit par reproduire les logiques de surconsommation qu’elle cherche à combattre. Face à la saturation du marché de la seconde main par la fast fashion, des alternatives émergent : des mesures politiques comme la taxation des producteurs via la Responsabilité Elargie du Producteur (REP), des campagnes de sensibilisation pour changer les comportements, et des choix éthiques en faveur de marques responsables et du slow fashion. Toutefois, ces réponses restent limitées tant que la surproduction perdure. Le changement de modèle économique et la régulation structurelle de l’industrie restent essentiels pour enrayer la crise textile globale.

Introduction

150 milliards, 40 000, 315 000, ces chiffres astronomiques surgissent quand on évoque l’industrie du textile actuelle. 150 milliards : c’est le nombre de vêtements produits chaque année dans le monde. Dans son rapport A New Textiles Economy: Redesigning fashion’s future (2017)[1], la fondation Ellen MacArthur indique que cette production de vêtements a plus que doublé entre 2000 et 2015[2]. 40 000 : c’est le nombre de modèles que le groupe Inditex (Zara) produit chaque année[3]. 315 000 : c’est le nombre de modèles que le groupe Shein produit par an[4], ceci équivaut à 865 nouveaux modèles par jour. On est loin des deux collections par an (printemps-été/automne-hiver) produites dans les années 70-80 dans les débuts de la démocratisation du prêt-à-porter. Depuis lors, un nouveau modèle de production et de consommation est survenu, c’est celui de la fast fashion et de l’ultra fast fashion.

Lorsque l’on évoque ces chiffres astronomiques, la question du devenir post production de cette marchandise se pose immédiatement. Que faire de ces montagnes de vêtements produits chaque année par l’industrie de la mode ? Quel est le devenir de ces vêtements marqués très souvent par une forme d’obsolescence textile ? Et enfin, quel est l’impact de la fast fashion sur l’industrie du vêtement de seconde main ? Voilà les questions de société sur lesquelles portera cette analyse.

Qu’entend-t-on par fast fashion et ultra fast fashion ?

Le terme « fast fashion » date des années 1990. Il a été utilisé pour la première fois par le New York Times le 31 décembre 1989 dans un article intitulé « Fashion: Two New Stores Go into Fashion’s Fast Lane ». Cet article, rédigé par la journaliste Anne-Marie Schiro, faisait état de l’ouverture de deux nouvelles boutiques de la marque espagnole Zara sur Lexington Avenue, destinées à une clientèle jeune et soucieuse des tendances, mais avec un budget limité.[5] La journaliste avait pointé à l’époque la capacité de Zara à concevoir un vêtement et à le mettre en rayon en à peine 15 jours. Cela contrastait fortement avec les cycles de production traditionnels de plusieurs mois dans l’industrie de la mode. Le concept a émergé avec la mondialisation, la sous-traitance dans les pays à bas salaire, et la pression croissante sur les marques à renouveler rapidement leurs collections[6]. Des chaînes de magasins telles Zara, H&M, Topshop et Forever 21 ont popularisé ce modèle, répondant à une demande croissante de vêtements tendance à bas prix et accessibles à tous. Pour Nicolay Anguelov, professeur d’économie à l’université du Massachussetts[7], « Aujourd’hui la fast fashion définit tout le secteur textile parce que c’est elle qui rapporte le plus d’argent. La fast fashion, c’est le commerce de vêtements très bon marché qu’on renouvelle très rapidement. Il n’est pas rare qu’un consommateur ne porte jamais un vêtement qu’il a acheté » La planète est submergée de vêtements : « L’industrie textile c’est aujourd’hui 3000 milliards de dollars. Elle augmente de manière exponentielle, selon certains, elle a quintuplé de volume c’est complétement dingue…On estime que d’ici 2030 l’industrie va encore grossir de 60% » poursuit Nicolay Anguelov. Avec l’irruption de sociétés telles que Shein (Chine, 2008), Temu (Chine, 2022), Boohoo, PrettyLittleThing (Royaume Uni, 2006), la production devient effrénée. Les volumes générés par ces sociétés sont phénoménaux : 300 000 nouveaux modèles par an pour Shein soit un million de vêtements produits par jour[8], 500 nouveaux produits par semaine pour Boohoo[9].

« An Empire Built on Waste » (Un empire bâti sur le gaspillage)- Œuvre de l’artiste Emanuele Jane Morelli

La fast fashion inonde le marché de la seconde main

Cette surproduction de vêtements atteint désormais le domaine du vêtement de seconde main. En novembre 2024, les acteurs du marché de la seconde main alertaient sur l’irruption d’une crise sans précédent[10]. Le porte-parole de Ressources[11] Franck Kerckhof nous confie[12] : « C’est un déluge continu, une déferlante. […] On observe une hausse des collectes de 10 à 12%, c’est du jamais vu dans toute l’histoire de l’économie circulaire. […] On n’a jamais eu autant de vêtements à collecter que ces six derniers mois. »[13] Preuves de cette crise : des fermetures[14] provisoires de certains centres de tri[15], de ressourceries ou encore la faillite de grands collecteurs (privés) et recycleurs de textiles tels Renewcell[16] ou Soex. Soex traitait 120 000 tonnes de textiles par an. Malgré un chiffre d’affaires proche des 60 millions d’euros, son directeur général Fred Ponath indiquait dans la presse allemande que l’activité a dernièrement souffert de la pression exercée par les acteurs asiatiques, et des débouchés moindres offerts par l’Europe de l’Est pour les produits réutilisables[17]. En résumé, les prix de vente des textiles de seconde main connaissent une baisse significative, tandis que les coûts associés à la collecte, au tri et à la valorisation ne cessent d’augmenter.

Des vêtements à la qualité médiocre…

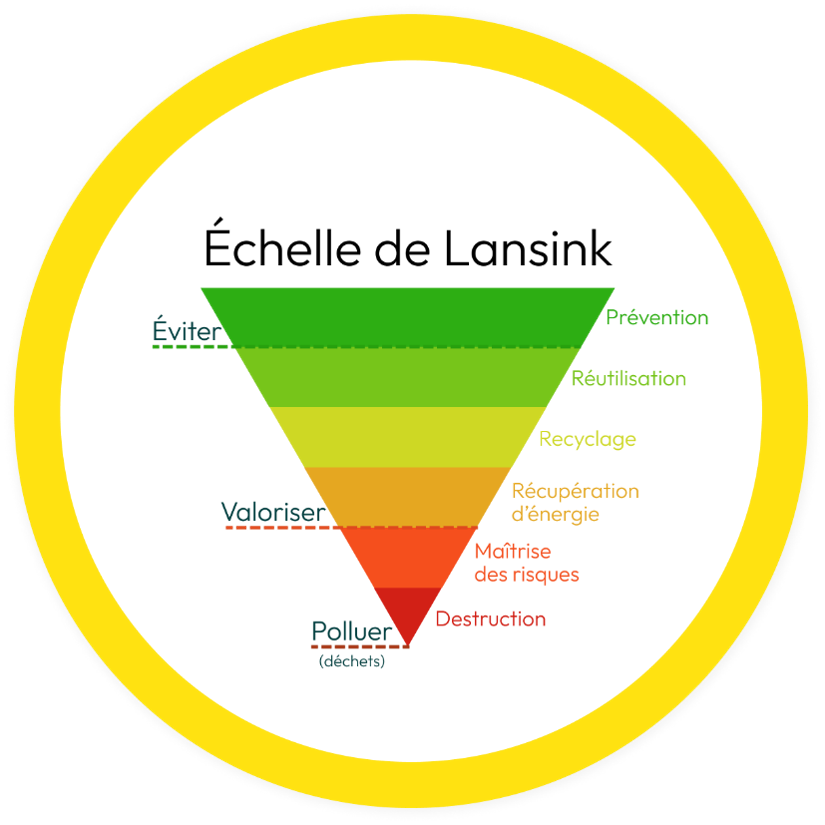

Pour Franck Kerckhof, c’est un problème structurel. Le marché de la seconde main est inondé de vêtements à la qualité médiocre, difficilement recyclable du fait de la qualité des tissus et des mélanges de fibres naturelles et artificielles. « Ce contexte met en évidence l’état de santé désastreux de la filière textile, où des volumes croissants de vêtements et linges de maison de très mauvaise qualité inondent la planète entière. » Il poursuit : « Les producteurs de fast-fashion et d’ultra fast-fashion sont les responsables de cette crise sans précédent […] produisant des vêtements moins chers et de mauvaise qualité, qui s’usent rapidement et sont difficiles, voire impossibles à réemployer ou à recycler.[18] » La durée de vie des textiles est de plus en plus courte : « On est passé du prêt-à-porter à du prêt-à-jeter » poursuit-il. Quand on demande au porte-parole de Ressources à quel niveau de l’échelle de Lansink[19], il placerait les produits de la fast fashion et de l’ultra fast fashion, Franck Kerckhof répond d’emblée : « A l’échelon le plus bas de l’échelle : à la mise en décharge. Ce sont des déchets. Les industriels mettent des déchets sur le marché. »

L’échelle de Lansink : échelle de priorité en matière de traitement des déchets inventée par Ad Lansink.

Ces propos entrent en résonance avec ceux de la chercheuse en anthropologie Emmanuelle Durand. Dans l’ouvrage[20] L’envers des fripes. Les vêtements dans les plis de la mondialisation, la spécialiste dit : « Bon marché et de (très) basse qualité, (majoritairement composé de matériaux dérivés du pétrole), le vêtement est devenu jetable, rapidement obsolète tant matériellement que symboliquement. Le mélange de fibres à partir desquels il est confectionné le rend facilement sujet aux effets de l’usure (trous, boulochage, distensions, décoloration) et difficilement recyclable (Les techniques ne sont pas suffisamment avancées ou trop onéreuses pour permettre une nécessaire séparation des fibres textiles.) » Dans l’essai Une mode éthique est-elle possible ? la sociologue et députée européenne Majdouline Sbaï parle d’ « obsolescence programmée[21] » pour évoquer cette moindre qualité des vêtements.

Des bacs à collecte saturés à Perwez (Brabant wallon)

…qui arrivent en 3e, 4e main et plus dans l’économie circulaire

Une donnée s’ajoute à cette problématique de la qualité. Du fait de l’irruption de plateformes telles que Vinted, Vestiaire Collective, Depop, les vêtements arrivent dans les centres de tri après plusieurs cycles de vie. Pour Franck Kerckhof, « on assiste à un appauvrissement structurel. Nous les centres de tri, on arrive en 3e, 4e ligne. » Ces plateformes privent les acteurs de l’économie sociale des meilleures pièces. Pour le dire autrement : la « crème[22] » part sur Vinted[23]. Dans l’essai L’envers des fripes. Les vêtements dans les plis de la mondialisation, Emmanuelle Durand analyse ce phénomène et souligne le côté mercantile de cette tendance : « Alimentée par l’obsolescence matérielle et tendancielle due à la stratégie de surproduction à bas coût […], la chute qualitative des dons est désormais amplifiée par l’essor des plateformes numériques de vente, entre particuliers au premier rang desquelles Vinted. Il semblerait en effet que l’on se tourne plus spontanément vers la re-commercialisation en ligne que vers le don caritatif. Les vêtements qui font l’objet d’un don sont généralement ceux dont on ne peut presque plus rien tirer financièrement (et même matériellement). » Et elle ajoute : « L’idée ici, c’est de souligner les ficelles du ressort capitaliste de cette économie de plateforme qui parvient à détourner le don caritatif et à accaparer le vêtement usagé pour en faire une source d’enrichissement et de profits. » On assiste à une « disparition progressive du geste gratuit. Au profit d’une marchandisation croissante des interactions. Un vêtement n’est plus donné, il est revendu. Un service n’est plus rendu, il est commercialisé. » Cette économie de plateforme pousse également à l’hyperconsommation, ce, d’autant plus que l’objet « vêtement de seconde main » se trouve aseptisé du fait de la distance physique entre consommateurs, il n’est plus vu comme un rebut. Le vêtement de seconde main rejoue finalement le jeu de la fast fashion.

Le renouvellement constant de la mode

L’essence même de la mode est de se renouveler. Dans l’essai précurseur[24] Philosophie de la mode, le sociologue Georg Simmel pointe très justement ce caractère éphémère et sujet au changement de la mode. Il parle de « fièvre du changement[25] ». Il montre aussi que la mode est un outil d’affirmation sociale et participe à la constitution de castes. Ainsi, sitôt qu’une mode est accaparée par le groupe social inférieur, le groupe social supérieur en crée une nouvelle.

Les liens étroits entre la fast fashion et l’univers du vêtement de seconde main

Les entreprises de fast fashion et d’ultra fast fashion se sont saisies de cette essence de la mode pour en faire un ressort économique. Dans l’ouvrage L’envers des fripes. Les vêtements dans les plis de la mondialisation, Emmanuelle Durand résume cette tendance ainsi : « Ces formes d’obsolescence matérielle se mêlent à une désuétude sciemment accélérée. En effet, le rythme effréné des tendances en suscitant habilement la lassitude le fait passer de mode très rapidement. Il suffit parfois d’un simple affichage en solde pour que ‘sonne la mort du vêtement devenu démodé’[26]. » Cette stratégie permet d’attiser le désir du consommateur sur la nouvelle collection tout en générant des ventes supplémentaires sur l’ancienne. Ainsi, la mode rapide s’organise autour de la multiplication de collections aux tendances (très) éphémères. En entretenant une impression de rareté, (les articles disparaissent vite des rayons), les enseignes de la fast fashion alimentent le sentiment d’un besoin pressant d’achat. » Dans cette atmosphère de renouvellement constant, une nouvelle donnée est à prendre en compte : le marché du vêtement de seconde main est investi par les entreprises de fast fashion. En effet, ce marché constitue « une autre variable d’ajustement essentielle sans laquelle l’industrie textile dysfonctionnerait, étouffée par ses stocks. » La chercheuse Emmanuelle Durand voit dans le marché de la seconde main une sortie pour ces stocks surabondants : « C’est ainsi qu’en accueillant nombre de flux et reflux de marchandises refoulées, rejetées par la fast fashion, la filière de la fripe permet in fine à cette dernière de s’oxygéner, et ainsi de perdurer. Derrière l’avenir florissant promis à la fripe, il faut aussi voir l’intérêt colossal que représente ce secteur pour une industrie textile surproductive qui trouve à y déverser ses (f)lots de surplus et d’invendus. » Ainsi, l’industrie de la fast fashion tend à investir le marché de la seconde main. « On observe sur le marché que les rebuts textiles côtoient des lots de surplus et d’invendus, résultat d’une stratégie de production excédentaire à bas coût de l’industrie textile. Ainsi, la fripe ne se résume-t-elle pas à la seconde main, et la penser à partir des rebuts sans considérer les surplus et les invendus serait une erreur pour ces deux filières textiles, (la fast fashion et la seconde main), s’entremêlent aujourd’hui. » La chercheuse poursuit : « D’une part, les lots d’invendus, de plus en plus nombreux, représentent la crème, (qualité supérieure) sur les marchés de l’occasion. D’autre part, les enseignes multinationales et les chaînes de grande distribution ouvrent leurs rayons à l’offre de seconde main afin de goûter, elles aussi, une part du gâteau du « re-commerce[27] ». Emmanuelle Durand résume cette tendance en parlant d’économie d’échelle : « Pour être compétitive, l’industrie textile a intérêt à réduire ses coûts de production, quitte à produire trop. Plus elle produit, moins le coût unitaire est élevé. » Ainsi, on le voit, les liens sont très étroits entre l’industrie de la fast fashion et le marché du vêtement de seconde main. Ce marché « corrige » en quelque sorte les excès de cette industrie surconsommatrice[28].

L’industrialisation de l’économie de la récupération textile forcée par l’industrialisation textile

Autre marqueur de cette étroitesse des rapports : l’industrialisation de l’économie de la récupération textile. Ce second marché a été « forcé » de s’industrialiser à la vue des quantités produites par la fast fashion. La massification de la distribution « entraine une expansion rapide de l’économie globale de la récupération textile qui, à son tour, s’industrialise. L’entrée progressive d’acteurs privés sur le marché, à l’instar du géant allemand Soex (leader du tri textile) au début des années 1980 opère un tournant. Historiquement caritative, l’activité de collecte et de re commercialisation du vêtement usagé prend les atouts d’une économie (très) lucrative, globalisée, et fortement hiérarchisée, au sein de laquelle une diversité de travailleurs trouve à s’employer. Entre 1980 et 1995, le montant des exportations mondiales de fripes passe de 207 millions à 1410 millions de dollars[29] pour gagner en compétitivité et augmenter les marges financières, les opérations de tri, qui dès les années 1930 avaient quitté les centres -villes pour les périphéries urbaines sont délocalisées dans des pays à moindre cout de production. » Emmanuelle Durand analyse les retombées économiques et sociales de cette industrialisation de la fripe et pour elle : « En faisant le pari de la délocalisation, le secteur de la seconde main joue lui aussi le jeu productiviste. ». La fripe s’industrialise et par certaines pratiques comme la vente au kilo, elle « rejoue les mécanismes de la surconsommation » On observe ainsi un « effet rebond » qui « par des pratiques incitatives, incite à surconsommer[30]. »

Les alternatives face à cette déferlante textile qui envahit le secteur de la seconde main

Quelles sont les alternatives face à ce tsunami faisant irruption sur le domaine de la seconde main ? Comment prendre en charge ces flux mondialisés qui habitent ces deux secteurs mêlés ?

L’issue politique : taxer les producteurs

Une première façon d’agir pour contenir ce déferlement de textile sur le marché de la seconde main consisterait à revenir à la source du problème : la surproduction. La France a été précurseuse en la matière puisqu’une Responsabilité Élargie du Producteur (REP) a été mise en place dès 2009. Ce premier dispositif légal concernait les textiles, linges de maison et chaussures (TLC) et il a été institué via l’éco-organisme Refashion pour prendre en charge la gestion des déchets du secteur textile[31]. La REP repose sur le principe du pollueur-payeur selon lequel : « Les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur[32] » Depuis 2009, en France, tout fabricant, distributeur ou importateur a l’obligation de financer ou organiser la prévention et la gestion des déchets TLC en fin de vie. Concrètement, en France, les industriels versent une écocontribution à Refashion, modulée selon la durabilité, l’usage de matières recyclées, etc[33]. Les industriels ont l’interdiction de détruire les invendus textiles, ils doivent déclarer les quantités mises sur le marché. Le 14 mars 2024, la France a voulu aller plus loin en adoptant une loi anti fast fashion. Le but initial était de mettre en place un bonus/malus[34] afin de récompenser ou de sanctionner financièrement les entreprises de l’industrie de la mode, d’interdire la publicité ou la promotion des entreprises de fast fashion afin de lutter contre l’incitation à la surconsommation, de mettre en place des messages sur les sites de vente en ligne sensibilisant à l’impact environnemental de la mode[35]. Cependant, au moment de son adoption et de son analyse au Sénat un an plus tard, la loi a été vidée de certains contenus, c’est par exemple le nombre de modèles mis en vente – et non de produits – qui a été retenu[36], les groupes européens tels que Zara, Kiabi ou H et M ont été « épargnés »[37]. A l’automne 2025, cette proposition de loi devra faire l’objet d’un accord députés-sénateurs lors d’une commission mixte paritaire (CMP). Entre-temps, la Commission européenne aura été notifiée et aura pu adresser des observations à la France[38]. Ces tractations montrent bien que le sujet est houleux et que le secteur est habité par de nombreux groupes de pression.

Pour Franck Kerckhof, porte-parole de Ressources, la lutte doit être menée au niveau européen. Le changement ne peut s’opérer que si le politique est volontaire. Une REP textile est en cours de réflexion au niveau européen. Mais son échéance a été repoussée à 2028[39] « Et pourtant, c’est bien dès aujourd’hui que la filière textile, dans son ensemble, a besoin d’un mécanisme de soutien financier permettant de couvrir les coûts de stockage et de traitements de ces textiles en fin de vie, qui ne sont pas pris en charge par les producteurs. Le secteur exhorte la Belgique et les 27 à réguler le marché du textile afin de réduire la mise sur le marché de textiles de mauvaise qualité, investir massivement dans des solutions de recyclage en Europe et imposer aux producteurs l’utilisation de fibres recyclées. » indique Franck Kerckhof[40]. Toutes ces mesures semblent impuissantes pour contenir la surproduction et elles ne semblent pas s’attaquer au cœur du problème : la proposition de la Commission se concentre sur la gestion des déchets en fin de vie, alors que c’est l’étape de la production qui a l’impact le plus important sur l’environnement[41].

L’issue sociétale : éveiller la société civile via le politique

Si les mesures politiques semblent lentes à se mettre en place ou à avoir des impacts sur la surproduction textile et son traitement post production, c’est peut-être à la société civile de s’éveiller. Pour Franck Kerckhof, il faudrait que « l’Union Européenne communique, qu’elle fasse de la prévention en amont. Il faudrait qu’elle développe une campagne massive de sensibilisation comme celles qui ont été développées contre l’alcool et le tabac. » D’autant plus que l’Europe est une destination majeure pour les produits textiles à l’échelle mondiale en raison de la taille de son marché et de son taux de consommation élevé par habitant. Près de 60 % des vêtements produits au Bangladesh sont ainsi importés au sein de l’UE[42]. La surconsommation de vêtements doit être perçue comme une addiction nocive dans l’esprit des consommateurs.

Pour un sujet de société d’une telle ampleur, le politique doit mener la bataille. Cependant, comme le souligne à juste titre le philosophe Gilles Lipovetsky dans son ouvrage Le nouvel âge du kitsch, le discours écologique doit être mené avec précaution, le discours punitif, négatif, culpabilisant ne mobilise pas. « Ce discours fait porter toute la charge de la responsabilité sur les épaules des consommateurs avec un message qui, en gros, dit ceci : nous sommes tous des turbo-consommateurs coupables […] on consomme de la fast fashion, on prend l’avion…il suffirait que les consommateurs deviennent tout à coup « sobres » pour que tout s’arrange […] cette réponse n’est pas à la hauteur de la réponse à apporter à la crise environnementale […] il faut imaginer d’autres forces pour embarquer l’humanité dans le bon sens : s’attaquer au cœur du système productiviste, réaffirmer le rôle régulateur des Etats, investir massivement dans des programmes de transition énergétique, responsabiliser les entreprises polluantes, décarboner l’économie… »[43] Cette responsabilité des entreprises est aussi évoquée par Emmanuelle Durand en ces termes : « Tandis que les défis écologiques se posent avec acuité, rappelons que les impacts socio-environnementaux de nos sociétés contemporaines sont moins liés aux pratiques de consommation qu’aux modalités de production des industries (textiles notamment). » La responsabilité n’est donc pas individuelle. L’offre influence la demande, cette offre doit être régulée par les politiques.

L’issue éthique : soutenir de nouvelles formes de production

L’achat (et finalement la consommation) de vêtements de seconde main apparaît comme une solution économique et éthique face aux dérives écologiques et sociales de la fast fashion. Comme indiqué par Emmanuelle Durand : « Dans un contexte de multiplication des situations de crise, de baisse généralisée du pouvoir d’achat et de précarisation croissante, le marché du vêtement d’occasion semble apporter une réponse à la recherche du moindre coût. D’autre part, la publicisation des dérives socio-environnementales de l’industrie textile alimente la méfiance et la défiance à son égard. En forgeant son discours sur la « circularité » de son modèle, la seconde main propose a priori une solution au consommateur pour répondre à l’injonction qui lui est faite de consommer « éthique et éco-responsable » On assiste à un essor de l’économie circulaire et du marché de la seconde main. « Cette fabrique de la figure « alternative » est alimentée par la montée en puissance des impératifs environnementaux et la prise de conscience généralisée des enjeux sociaux-écologiques qui contribuent à revaloriser la seconde main. C’est à ce titre d’ailleurs qu’une partie des acteurs du secteur inscrivent leur activité dans une démarche d’économie sociale et solidaire en faisant la promesse de combiner réemploi de la matière textile et réinsertion de personnes éloignées de l’emploi. »

Une alternative pour contrer les dérives écologiques et sociales de la fast fashion pourrait être de consommer de façon éthique en investissant dans des produits de marques éthiques. Pour Majdouline Sbaï, « Se tourner vers une marque éthique, c’est avoir la garantie d’obtenir une réponse à des questions simples comme : Où est produit mon vêtement ? Quels sont ses composants ? Sont-ils sans pesticides ? Quelles sont les conditions de sa fabrication ? » Les freins sont parfois économiques car les prix ne sont pas concurrentiels à côté des prix cassés prônés par la fast fashion. Mais on ne lésine pas parfois à dépenser de fortes sommes pour un produit de marque. Pour Majdouline Sbai, « faire de la mode durable, c’est faire de la mode qui préserve l’écosystème, la vie de ceux qui travaillent dans ce secteur et leur savoir-faire. »

Un changement de modèle : la slow fashion

On l’a vu, du fait de l’industrialisation, de la surproduction et de l’essence même de la mode, les liens sont étroits entre la fast fashion et le vêtement de seconde main. Pour avoir un impact sur les dérives de ces façons de consommer, ne faudrait-il pas tout simplement changer de paradigme ? Majdouline Sbai dans Une mode éthique est-elle possible ? dit ceci : « Produire toujours plus, vendre toujours plus. Or, nous avons changé d’époque, et les signes de la finitude de notre monde s’imposent chaque jour avec force. Rendre possible la mode éthique passe par plus de régulation des pouvoirs publics, de conscience des consommateurs et de responsabilité des entreprises. […] Pour que les effets soient plus importants, c’est la structure même du modèle économique traditionnel de la mode et de l’habillement qui doit être mis en question. » Depuis la fin des années 90 et le début des années 2000, le concept de slow fashion a surgi. Cette tendance veut lutter contre les effets de la fast fashion et prône moins de vêtements, plus de vêtements de qualité et un ancrage dans une production locale. La slow fashion nécessite la modification des infrastructures de production et de consommation.

La slow fashion et le marché du vêtement de seconde main ont des points communs : rejet de la surconsommation, de la mode jetable, réduction de l’impact écologique de la production du textile de masse, valorisation du vêtement existant, réduction du déchet textile etc. L’objectif est partagé dans le sens où il s’agit d’allonger la durée de vie des vêtements. Cependant, il existe des points de tensions, de contradictions mêmes potentielles entre la slow fashion et le secteur du vêtement de seconde main. En effet, le marché de la fripe tend à suivre la tendance de la fast fashion et à s’industrialiser. Des plateformes comme Vinted (Europe), ThredUp (USA, Canada), ou Zalando Pre-owned transforment la fripe en un business globalisé, parfois déconnecté des valeurs éthiques[44]. Cela peut engendrer une surconsommation de seconde main, avec des achats impulsifs ou des rotations rapides (exactement ce que la slow fashion critique). Par ailleurs, comme étudié par l’anthropologue Emmanuelle Durand dans sa thèse Des vies en fripes : une anthropologie des circulations du vêtement usagé (bâleh) au Liban, le marché de la fripe s’adonne aux exportations massives vers les Sud. Une grande partie de la fripe collectée en Europe est exportée vers l’Afrique, l’Asie ou l’Amérique latine, où elle désorganise les marchés locaux, détruit des filières textiles artisanales, ou termine en décharges sauvages (ex. Ghana, Chili). Elle recrée également les disparités Nord Sud en réservant par exemple sa « crème » à l’Europe. Enfin, une question se pose aussi sur le plan de la qualité et durabilité variable : tous les vêtements de seconde main ne sont pas de bonne qualité (surtout si ce sont des vêtements issus de la fast fashion). Or, la slow fashion cherche à promouvoir des vêtements durables, réparables et conçus pour durer. Ainsi, acheter de la fripe fast fashion, même en seconde main, n’inverse pas les logiques de production destructrices.

CONCLUSION

Le monde croule littéralement sous une montagne de vêtements[45]. Depuis la fin du XXe siècle, la mode est passée dans une logique de mondialisation et de surproduction. Cette industrialisation a un impact sur le marché de la seconde main puisque ce marché est, d’une part saturé, et d’autre part, il tend à reproduire ce modèle consumériste. La fast fashion a un impact direct sur le marché de la seconde main. Nous avons esquissé des solutions possibles : slow fashion, transformer la mode en une mode éthique, réguler la surproduction par des mesures politiques fortes, éveiller le consommateur. Nous vivons dans un monde où le réchauffement climatique est plus que présent, où la finitude de notre monde est affirmée. Mais, les problèmes environnementaux et sociaux mondiaux et les solutions à y apporter ont tendance à dépasser notre entendement. Dans l’essai Pour un catastrophisme éclairé, quand l’impossible est certain, le philosophe Jean Pierre Dupuy déclare : « Nous ne croyons pas ce que nous savons ». Il évoque un paradoxe qui in fine nous pousse à l’inaction. Selon lui, il faut avoir une posture « éclairée » : il faut penser la catastrophe comme certaine pour provoquer un sursaut éthique et politique. Autrement dit, en intégrant la catastrophe dans notre horizon mental, on peut agir concrètement pour l’empêcher. Elle est peut-être là l’issue face à ce déluge textile.

Adeline Vary

Notes

[1] A New Textiles Economy: Redesigning Fashion’s Future

[2] On estime que la production textile mondiale varie autour de 80 à 150 milliards de pièces par an. Cf. Apparel and Footwear Industry Overview – Euromonitor.com

[3] Comment Shein a dépassé Zara et H&M et a été le pionnier de la fast-fashion 2.0 | Zonebourse

[4] Ultra‑Fast Fashion : Shein, Zara & H&M 2023

[5] When the New York Times invented fast fashion

[6] La mondialisation de la mode

[7] in Fast Fashion – Les dessous de la mode à bas prix

[8] Une ONG passe au scalpel les volumes ‘astronomiques’ de vêtements proposés par Shein – RTBF Actus

[9] decryptage-fast-fashion-vdef.pdf

[10] https://www.res-sources.be/fr/2024/11/13/6023/

[11] La Fédération Ressources représente les entreprises sociales et circulaires du secteur de la réutilisation des biens et des matières. Elle défend les intérêts de ses membres et les accompagne dans la création de valeurs économiques, sociales et environnementales.

[12] Entretien daté du 27 mai 2025 avec Oxfam Magasins du monde

[13] « Le secteur du marché de la seconde main submergé par un tsunami de vêtements de mauvaise qualité » in le Soir par Jean Françoise Munster 24/10/2024

[14] Derrière les difficultés des Petits Riens, un secteur entier est en crise | L’Echo

[15] Comme à la Fol Fouille en novembre 2024 à Braine l’Alleud où le message suivant était placardé : « Chers donateurs en raison de l’afflux de dons de textile ces dernières semaines, nous ne sommes plus en mesure d’en accepter davantage. »

[16] Circulose (ex-Renewcell) poursuivra son activité via le fonds suedois Altor – FashionNetwork France

[17] Le spécialiste allemand du recyclage Soex confronté à des difficultés financières – FashionNetwork France

[18] https://www.res-sources.be/fr/2024/11/13/6023/

[19] L’échelle de Lansink est un modèle hiérarchique qui définit les priorités en matière de traitement des déchets. Ce modèle a été introduit en 1979 par Ad Lansink, un homme politique néerlandais qui a reconnu très tôt l’importance de la prévention et du recyclage des déchets. Sa vision a finalement été inscrite dans les directives européennes sur les déchets et constitue aujourd’hui la base des politiques en matière de déchets dans de nombreux pays.

[20] Ouvrage issu de sa thèse soutenue en 2022 Des vies en fripes. Une anthropologie des circulations du vêtement usagé (bâleh) au Liban.

[21] « L’obsolescence programmée, associée souvent aux produits électroniques, vaut donc aussi pour le textile du fait des changements rapides des tendances et de la moindre qualité des vêtements. Ainsi, on choisit de coton ou fibres courtes qui rétrécissent et boulochent plus vite au lavage. » in La mode éthique de Majdouline Sbaï

[22] Terme utilisé dans le milieu du vêtement de seconde main pour désigner la meilleure qualité.

[23] Derrière les difficultés des Petits Riens, un secteur entier est en crise | L’Echo

[24] Paru en 1905

[25] « La mode ne vit que de changement » in Philosophie de la mode

[26] Audrey Millet Le livre noir de la mode. Création, production, manipulation. Paris, les Pérégrines, 2021.

[27] Pour ces opérations de greenwashing cf. La fast-fashion à l’assaut de la seconde main pour verdir son image – FashionNetwork France ; Les grandes marques de vêtements investissent le secteur de la seconde main – Trends-Tendances

[28] Cf. https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-mardi-25-fevrier-2025-1305427 « Puisque la fripe absorbe, d’une certaine manière, la fripe permet à l’industrie textile de continuer à surproduire. »

[29] Karen Tranberg Hansen La Fripe du Nord au Sud « L’échange de fripes en Zambie : débats globaux, marchandises et histoires locales

[30] https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-mardi-25-fevrier-2025-1305427

[31] https://makoundou-avocat.fr/rep-textile-et-loi-agec-marques-de-mode-conformite-avocat

[32] article L. 110-1 du code de l’environnement

[33] https://www.banquedesterritoires.fr/rep-textiles-le-ministere-de-la-transition-ecologique-tisse-la-nouvelle-feuille-de-route?

[34] Cf. Loi anti fast fashion : Qu’est-ce que c’est ?Ce bonus/malus fonctionne selon le principe du pollueur payeur. Mais deux nouveaux critères sont introduits par le projet : celui de l’impact environnemental des produits et celui de l’empreinte carbone.

[35] Une loi Fast fashion pour limiter l’impact environnemental du textile – Oxfam France

[36] Loi anti fast-fashion : des associations dénoncent un détricotage ; Projet de loi sur la «fast fashion» en France: une ambition revue à la baisse

[37] « Fast fashion » : le Sénat adopte une loi pour freiner l’essor de la mode ultra-éphémère « Nous avons tracé une ligne nette entre ceux que nous voulons réguler, l’ultra mode express (…) et ceux que nous voulons préserver : la mode accessible mais enracinée, qui emploie en France, qui structure nos territoires, qui crée du lien et soutient un tissu économique local » Sylvie Valente Le Hir, sénatrice Les Républicains

[38] « Fast fashion » : le Sénat adopte une loi pour freiner l’essor de la mode ultra-éphémère

[39] Durabilité et devoir de vigilance: approbation du report des nouvelles règles | Actualité | Parlement européen

[40] RESSOURCES alerte sur la situation alarmante de la filière textile – Economie Sociale

[41] Réduction des déchets textiles : l’UE doit aller plus loin, selon les militants écologistes – Euractiv FR

[42] Vers une stratégie européenne pour des textiles équitables et durables – Document de réflexion ECDPM

[43] In Imagine N°157 juillet aout septembre 2023 « Notre civilisation du trop »

[44] Vestiaire Collective, plateforme de seconde main spécialisée dans le luxe a banni de son site les géants de la fast fashion : Vestiaire Collective met les géants de la fast fashion à la porte – FashionNetwork France, cependant le business modèle de cette entreprise repose sur la mondialisation et la fast fashion n’est pas son marché premier puisqu’elle est spécialisée dans le luxe.

[45] 92 millions de tonnes de textiles produits chaque année achact_Analyse-dechets_vff.pdf